乔恩·菲尔德(Jon Fielder)本来可以在别的地方找到一份很好的工作。

他作为优秀毕业生(summa cum laude,一般指排名前1%的学生)毕业于著名的威廉姆斯学院(Williams College),后来又以优异成绩毕业于精英大学贝勒医学院(Baylor College of Medicine)。随后,他在约翰·霍普金斯大学接受了内科住院医师培训,在那里他得到了班上最佳实习生的荣誉。

他的大学室友马克·格森(Mark Gerson)说:“菲尔德本可以成为‘美国医学领域的佼佼者’。”格森自己就是这样的一个成功人士,他与别人共同创办了一个成功的顶级专业人士彼此学习的商业性学习社区。

但是,毕业后菲尔德没有向医院和大学申请工作机会,而是订了一张去肯尼亚的飞机票。他来到了非洲大陆上一家人手、物资或资金都不够的宣教医院。他每天工作10至12个小时,与他的未婚妻分开一年,连续两年在重症监护室待命,没有任何的休息。

他与一家没有库存的药房合作开展工作,并与没有接受过艾滋病护理培训的工作人员一起启动了一个艾滋病护理医疗项目。他获得知识的方式不是通过参加在波士顿或纽约举行的会议,而是老派地通过阅读纸质教科书,后来又通过互联网阅读在线期刊。(他说:“我曾经参考一本老旧的教科书为一个因怀孕而导致肾脏失去功能的病人混合腹膜透析溶液,她居然活下来了。”)

他与一家没有库存的药房合作开展工作,并与没有接受过艾滋病护理培训的工作人员一起启动了一个艾滋病护理医疗项目。他获得知识的方式不是通过参加在波士顿或纽约举行的会议,而是老派地通过阅读纸质教科书,后来又通过互联网阅读在线期刊。(他说:“我曾经参考一本老旧的教科书为一个因怀孕而导致肾脏失去功能的病人混合腹膜透析溶液,她居然活下来了。”)

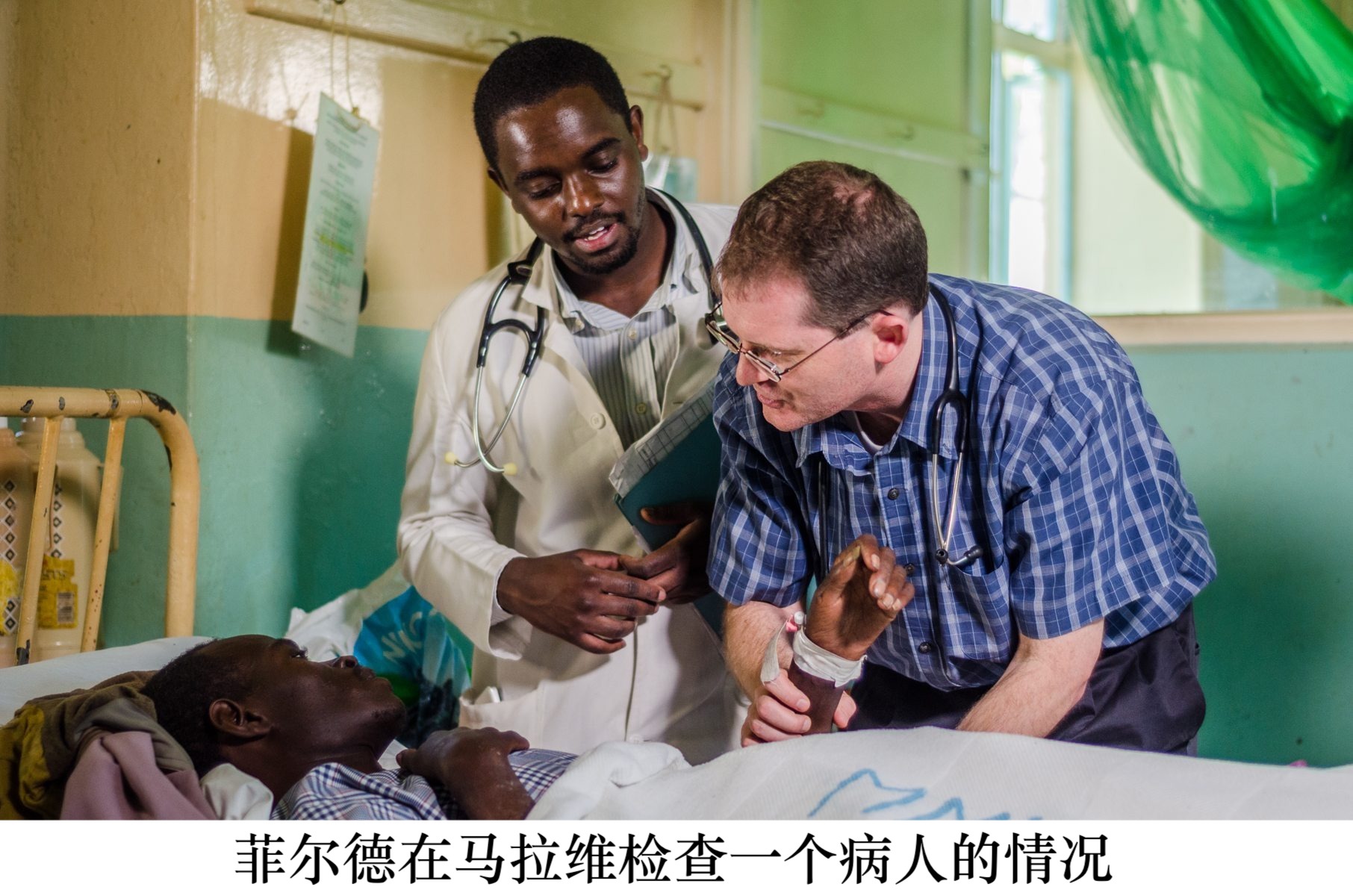

他面对的是世界上最大的健康危机——艾滋病毒和艾滋病——就在这个危机的震中地区。他在马拉维的一家医院全职工作,同时在医学杂志发表了十多篇文章和摘要,编写了一本如何处理HIV患者结核病(非洲大多数艾滋病患者致死的主要原因)的教科书,并成立了一个基金会,将向非洲其他有需要的宣教医院捐赠数百万美元。

这个基金会——非洲宣教保健基金会(African Mission Healthcare Foundation, AMHF)——也许是最令人惊讶的成就。作为一个宣教医生,他的整个职业生涯都在服事生活在贫困中的人,他从哪里获得数百万美元的资金启动这一项目?

这并不是说菲尔德是一个有魅力的演讲者或宣传者,也不是说他忙于四处筹集资金。(他是那种在面对授奖和称赞时,都会立即建议另一位医生代替的人)。

但他确实有一个最好的朋友——敬虔的犹太人,前面提到的那位格森。从大学直到如今。

格森在威廉姆斯大学入学后,大一的时候就认识了菲尔德,他马上意识到菲尔德“是我认识的道德上最认真、智识上最严谨的人”。

在课堂之外,菲尔德往往喜欢阅读《评论》(Commentary)杂志、《公共利益》(The Public Interest)这一关于政策的杂志和《国家利益》(The National Interest)杂志。(这些是报道和讨论政治、文化和外交事务的期刊杂志。)

“他所读的东西和他的思维方式与我们这个年龄段的其他人不同,”格森说。“他把我引入了严肃的思想世界。”

格森同样获得了优秀毕业生称号,两人后来一直保持着联系,格森的研究生阶段去了耶鲁大学法学院,而菲尔德去了贝勒医学院,在那里菲尔德认识了基督(“这是灵魂探索的结果,神带领我认识了自己的罪。”)。菲尔德随后认真对待自己的信仰,他从医学院休学一年,来到加尔各答为特蕾莎修女的机构工作。

菲尔德说:“我一直都在追求学术成就,那时我真的感觉到上帝对我说,我需要做一些不同的事情。”

回国后,菲尔德完成了医学院的学习,并在约翰·霍普金斯大学做了内科住院实习医生。他并没有因为参与宗教服务而减少成就——他被选为班上最好的实习生——但现在他的精力被瞄准了一个不同的方向。

回国后,菲尔德完成了医学院的学习,并在约翰·霍普金斯大学做了内科住院实习医生。他并没有因为参与宗教服务而减少成就——他被选为班上最好的实习生——但现在他的精力被瞄准了一个不同的方向。

他说:“我在实习期间花了很长的时间浏览宣教机构网站,要知道当时的网站还没那么方便好看,但我的确在认真寻找完成培训后的去处。”

他找到了一个值得去的地方。在约翰·霍普金斯大学毕业几个月后,菲尔德向他的女朋友求婚,(第二天)就飞去了肯尼亚。

“他给我打电话说,‘我是一个基督徒,蒙召去非洲服事穷人,’”格森回忆说。“对此我一点都不惊讶。”

格森随后也加入进来——“在我投入艾滋病项目之前,他就已经捐款给医院里感染艾滋病毒的病人了,”菲尔德这样告诉他们的母校。

这是一个非常合宜的时机。菲尔德专门研究传染病,而非洲正遭受着最严重传染病的折磨。2005年,全世界的艾滋病死亡人数将达到峰值,约为200万;其中近四分之三在撒哈拉以南非洲(漠南非洲)。

最早的HIV菌株起源于喀麦隆的黑猩猩,并在20世纪20年代转移到了人类身上。到20世纪60年代初,可能大约有2000人被感染。到1993年,在性交易和公共交通都增长的帮助下,这个数字已经飙升到1400万;其中900万生活在撒哈拉以南非洲。

到2001年,撒哈拉以南的2000多万人患有艾滋病。

幸运的是,当时制药公司已经发明了抗逆转录病毒药物来控制这种疾病并防止其蔓延。但只有8000名撒哈拉以南的非洲人能够获得这类药物。

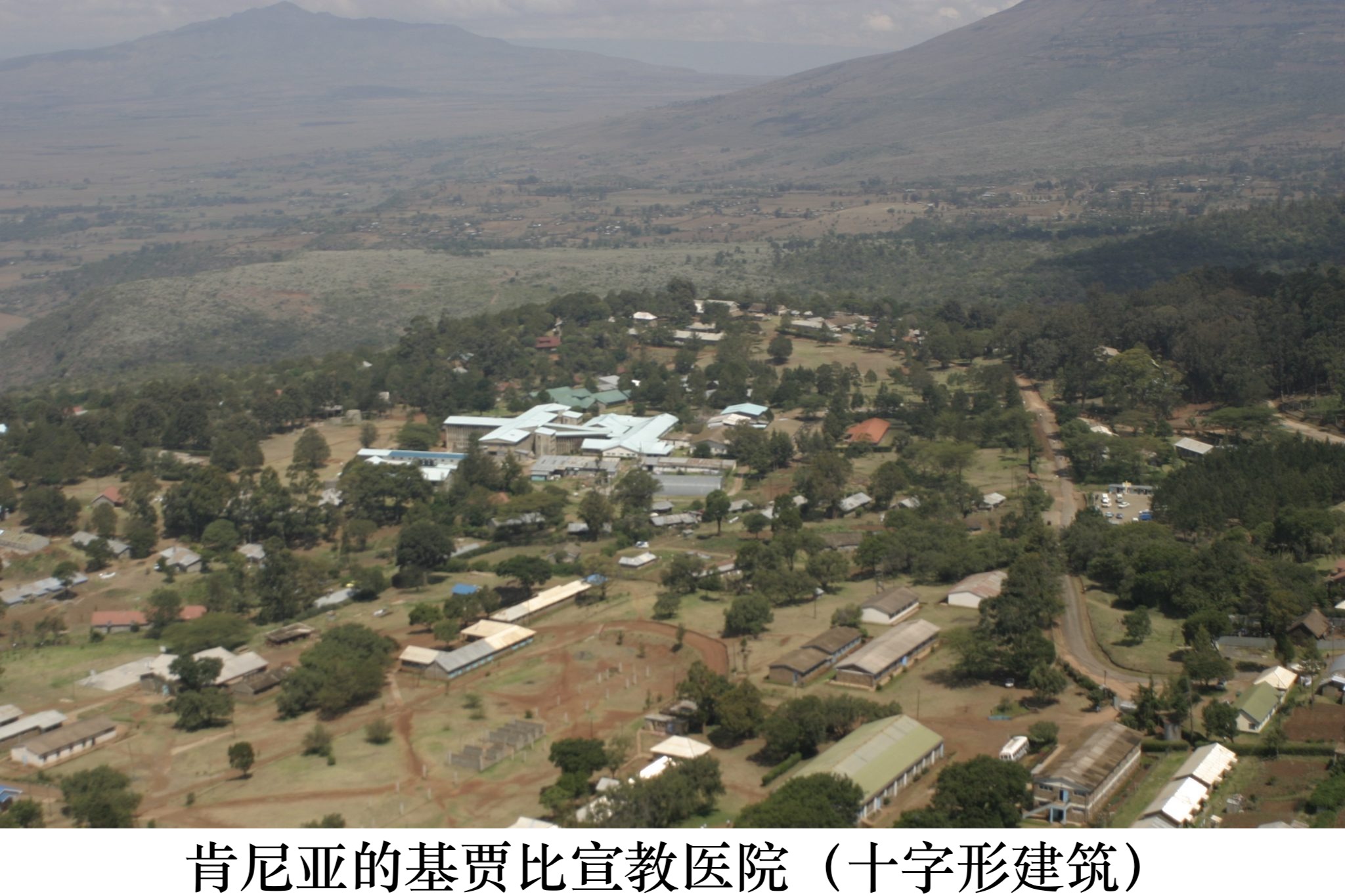

在肯尼亚的基贾比(Kijabe),一位名叫内特·史密斯(Nate Smith)的医生正在一家宣教医院工作,那里人口中的HIV阳性率在8%到15%之间。菲尔德给他写了一封信,问道:“我可以过去吗?”

史密斯没有拒绝他,但他也没有时间给他培训。在菲尔德到达一周后左右,史密斯回到了美国,留下菲尔德在那里——作为唯一知道如何照顾艾滋病患者的医院工作人员。

问题不在于知道该怎么做(菲尔德曾接受过这方面的培训),而在于如何获得正确的药物。2000年,拯救生命的抗逆转录病毒药物的价格是每位病人每年10,000美元。2001年,当更多公司开始仿制这些药物时,价格下降到350美元。但是对于一个三分之一的人每天靠不到1.25美元生存的国家来说,这仍然是一个不可能企及的数字。

问题不在于知道该怎么做(菲尔德曾接受过这方面的培训),而在于如何获得正确的药物。2000年,拯救生命的抗逆转录病毒药物的价格是每位病人每年10,000美元。2001年,当更多公司开始仿制这些药物时,价格下降到350美元。但是对于一个三分之一的人每天靠不到1.25美元生存的国家来说,这仍然是一个不可能企及的数字。

因此,菲尔德利用格森的捐款来补贴药物的费用,要求病人只支付他们能够负担的费用。他尽其所能地降低了HIV的流行,并计划在两年后离开。

但到了2004年,就在菲尔德的两年时间即将结束时,美国总统艾滋病紧急救援计划(President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR)资金抵达了肯尼亚。

菲尔德说:“我们真的相信神在呼召我们留下来,因为医院没有其他人能带领PEPFAR项目。我们看到了担当扩大医院规模的机会和责任。”

在2003年的国情咨文中,乔治·W. 布什总统要求国会进行“超越目前所有国际努力的慈善工作”,以 “扭转艾滋病的趋势”。国会为他起立鼓掌,然后给他拨款150亿美元用于在15个国家推广抗逆转录病毒治疗,其中13个是撒哈拉以南的国家。(PEPFAR随后获得延长和扩大范围;迄今为止,美国已经在这个项目上花费了700多亿美元。)

“如果没有PEPFAR项目的介入,大多数(HIV感染者)都会死亡。”乔纳森·姆维因迪(Jonathan Mwiindi)说,他于2003年开始在菲尔德的医院担任药剂师。”与社区识别、转诊和随访相比,在医院花费的时间很少、医治效率更高,但我们没有那么多资源在医院提供药物和治疗。”

“如果没有PEPFAR项目的介入,大多数(HIV感染者)都会死亡。”乔纳森·姆维因迪(Jonathan Mwiindi)说,他于2003年开始在菲尔德的医院担任药剂师。”与社区识别、转诊和随访相比,在医院花费的时间很少、医治效率更高,但我们没有那么多资源在医院提供药物和治疗。”

听起来感觉很落后,但这是事实。数百万死于艾滋病的人并不急于找医生。

菲尔德说:“在PEPFAR项目早期,我们面临着寻找艾滋病患者并为他们提供治疗的压力。你不能只是在医院里等着别人找上门来。”

因为走进一家医院就意味着你承认自己有一种正在杀死你的国家几乎7%的人的病毒,并不是一件容易的事。(想想看,你必须承认自己是一个行将就木之人。)你要冒着社会耻辱和孤立的风险来携带这种疾病。也许你甚至不知道医疗帮助是可行的。

或者,最糟糕的是,也许你的牧师告诉你不要去医院。

2001年3月的一个星期天,161名HIV感染者去参加牧师约翰·恩杜阿提(John Nduati)的“医治特会”。他把他们叫到教堂的前排,在那里他们“像一排多米诺骨牌一样倒下,牧师立即宣布他们已经痊愈,”《纽约时报》这样报道。

恩杜阿提并不是唯一提供“属灵医治”的人。非洲神恩基督教会(Redeemed Christian Church of God,属灵恩派)告诉其200万教会成员,艾滋病毒是一种“恶魔的灵”,可以被赶出去。内罗毕的一位牧师带领人们举行公开的“医治特会”,特会内容包括烧掉他们的抗逆转录病毒药物并奉献很多钱给牧师。津巴布韦的一位“先知”声称自己能够通过他的卫星广播治愈艾滋病。而在南非,一位成功神学传道人声称可以通过向教会成员喷洒杀虫剂来治愈艾滋病。

后果是致命的:停用抗逆转录病毒药物不仅意味着病人没有控制住疾病,而且还使他们有可能对药物产生抗药性。

后果是致命的:停用抗逆转录病毒药物不仅意味着病人没有控制住疾病,而且还使他们有可能对药物产生抗药性。

菲尔德说:“我们非常认真地对待这个问题。成功神学是‘不小的挑战’。”

菲尔德和他的员工密切关注病人是否来补药。他告诉那些HIV感染患者:“神在工作。祂正在医治你。这些药物来自地球上的某个地方,而不是来自魔鬼。”他用雅各书1:17支持这一观点:“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的,从众光之父那里降下来的。”

但对成功神学的最好回应就是福音神学。

菲尔德为这一“基督教”现象感到困惑,他环顾了一下其他治疗项目和该地区与国际慈善组织有联系的教会网络,这些教会正在向受感染的病人伸出援手。他们是如何吸引艾滋病毒感染者并让他们参与进来的呢?答案是:社区服务和牧师参与。

菲尔德所在医院的理事会主席恰好是该地区牧师网络的领导人,因此他邀请了150名牧师参加为期三天的培训,学习艾滋病毒的基本生物学知识、药物以及坚持治疗时间表的重要性。

菲尔德说:“这个培训课程是我们在社区开展的最重要的举措。”牧师们和众教会的反应非常好。许多人转介病人,用他们自己的车送病患来医院,在他们的教会里举行支持小组,并在支持小组中领导祷告和学习圣经。

姆维因迪说:“我们在一个月内从60个病人增加到200个。”

菲尔德并没有就此止步。他和他的员工为牧师们制定了一套课程,介绍他们在治疗过程中的种种要素。在两年内,基贾比医院使用抗逆转录病毒药物的人数从120人跃升至1800人。此后,这一数字又攀升至约5,500人。(一位牧师介绍了很多很多病人,菲尔德不得不要求他放慢速度,因为医院无法跟上)。“我不确定他是否听从了我的建议!”)

菲尔德并没有就此止步。他和他的员工为牧师们制定了一套课程,介绍他们在治疗过程中的种种要素。在两年内,基贾比医院使用抗逆转录病毒药物的人数从120人跃升至1800人。此后,这一数字又攀升至约5,500人。(一位牧师介绍了很多很多病人,菲尔德不得不要求他放慢速度,因为医院无法跟上)。“我不确定他是否听从了我的建议!”)

姆维因迪说:“这一举措打开了闸门,因为人们会找牧师寻求建议。一旦牧师们参与进来,效果就很好。但是我们也有一个非常有能力的团队,乔恩把他们训练得非常好。”

事实上,他把他们训练得非常好,以至于医院开始了一个实践项目,现在已经对肯尼亚四分之三的艾滋病毒保健提供者进行了认证。到目前为止,这一为期一至四周的课程已经培训了2500多名艾滋病护理人员。(2011年,菲尔德增加了识别和治疗HIV相关结核病的课程。)

但是,当菲尔德在解决这个问题的同时,他也注意到了另一个问题。

菲尔德说:“我花了很多时间在社区,”他在肯尼亚各地旅行,帮助其他医院启动艾滋病治疗项目。“我看到了很多不同情况的教会医院。”

他看到“(有的地方)人们正在做的扎实工作,但也看到很多原来的医疗宣教士已经回家了,人们正在努力维持现状。”

这些人努力启动治疗计划,因为他们没有诊所、没有工作人员住房,没有实验室,也没有受过训练的人员。

他说:“我把这些情况归档在我的脑海中——我们能为这些不应该被遗忘的昔日善举做些什么?”

当他把家搬到马拉维,在另一家宣教医院重复艾滋病教育和培训过程时,他一直在思考这个问题。他还想到了格森,他一直在提供“智慧的火力和谦逊的慷慨”。

“很少有其他宣教士能像我这样有一群朋友在经济上给予帮助,”格森记得他说。“他们都在做为穷人服务的非凡工作,他们无法花时间推销自己,因为如果他们从医院休息,大量的人将没有医生。……让我们成立一个基金会,提供这种‘财务上的’支持吧。”

“很少有其他宣教士能像我这样有一群朋友在经济上给予帮助,”格森记得他说。“他们都在做为穷人服务的非凡工作,他们无法花时间推销自己,因为如果他们从医院休息,大量的人将没有医生。……让我们成立一个基金会,提供这种‘财务上的’支持吧。”

宣教医院是捐赠的完美目的地——它们体制稳定,一点额外的资金就能发挥很大的作用。

菲尔德说:“当一间医院经历了战争、贫穷、疫情和宣教士离开的100年后,仍然敞开大门,你就证明它是可持续的。”

但这样的医院并不一定在茁壮成长。如果没有钱来更新设施或购买新设备,旧的设施和设备最终会磨损。由于无法提高价格(如果你这样做,“人们会被拒之门外”),医生无法提供比基本服务更多的服务,也无法培训任何人在他们离开后为他们服务。

格森被说服了。2010年,这两位前大学室友成立了非洲宣教医疗基金会(AMHF)。

全世界约有11%的人生活在撒哈拉以南非洲地区。他们中的许多人面临着卫生设施和营养匮乏的问题,这使得他们很脆弱——他们承担着世界上24%的疾病负担(但却承担着60%的艾滋病人)。

同时,该地区的医疗工作者仅占世界的3%。部分原因是缺乏医疗培训(2012年在40个撒哈拉以南国家只有169所有据可查的医学院),部分原因是人才流失——有技能和受过教育的非洲医生经常去美国等发达国家发展。世界卫生组织估计,非洲卫生专业人员的缺口为180万。

从历史上来看,撒哈拉以南非洲的大部分医疗服务都是由宣教士和非洲基督徒在教会医院提供的。即便现在,20%到50%的医疗服务是由宗教团体建立的医疗中心提供的。一位马拉维官员告诉菲尔德,他的国家有70%的护士是由教会医院培训的。

但是,随着基督教在非洲的发展和民族国家独立并接管医院,派遣的西方宣教士越来越少。这种变化在几个方面破坏了宣教医院。

菲德尔说:“很多这些医院都是基于筹款建立的,在很长一段时间内,很多关键岗位都有免费的宣教士提供医疗服务。

菲德尔说:“很多这些医院都是基于筹款建立的,在很长一段时间内,很多关键岗位都有免费的宣教士提供医疗服务。

他说,但是这些职位中有许多后来都转给了非洲当地人,但医院又缺乏外部财政支持,这些当地人需要得到报酬。“而且,非洲医生与美国或欧洲的教会没有联系。如果你没有这些关系,你如何更换医疗设备或想办法送人去医学院学习?”

但在非洲农村,这种情况不会发生。在这里,没有那么多资源。原本就微薄的预算会越来越少。当设备损坏时,你无法替换它。当工作人员离开时,没有人可以接替他们的位置。

这就是AMHF所要填补的空白。在过去的五年里,菲尔德、格森以及他们的团队已经提供了1800万美元的预算,用于提供药品和用品,培训医生和护士,以及建立更好的医院设施。

格森和菲尔德对资金使用都很谨慎。AMHF的每一笔开支都是公开的(赢得了Guidestar的最高透明度奖)。由于捐赠者承担了运营费用,所以每一笔捐赠都100%地用在医院里。并且每一笔捐赠都能让捐赠者看到预期效果——例如,AMHF 支付给培训的 20 名护士会在其职业生涯中服务到160 万名病人。四位外科医生将进行超过4万次的手术。

菲尔德是脚踏实地的首席执行官,他认真选择长期合作的任务医院(他们已经与16个国家的38家医院合作)。他花了大约三分之一的时间出差,经常检查他们的进展或评估他们的需求。

格森是主席,对筹款非常认真。他花了大量的时间做AMHF医生所不能做的社交和筹款工作。(到目前为止,已经有3100人、教会、公司和基金会捐款。)他只去非洲看望过菲尔德一次,他不愿意把可以用于医疗的钱花在机票上。而他的支票簿却几乎总是向医疗需要开放。

格森是主席,对筹款非常认真。他花了大量的时间做AMHF医生所不能做的社交和筹款工作。(到目前为止,已经有3100人、教会、公司和基金会捐款。)他只去非洲看望过菲尔德一次,他不愿意把可以用于医疗的钱花在机票上。而他的支票簿却几乎总是向医疗需要开放。

一个例子是:格森夫妇与基督教广播网(CBN)合作,将给AMHF的100万美元的礼物进行匹配,变成200万美元的捐款。去年,格森和他的妻子设立了一个50万美元的L'Chaim奖,引起了一些媒体的兴趣。

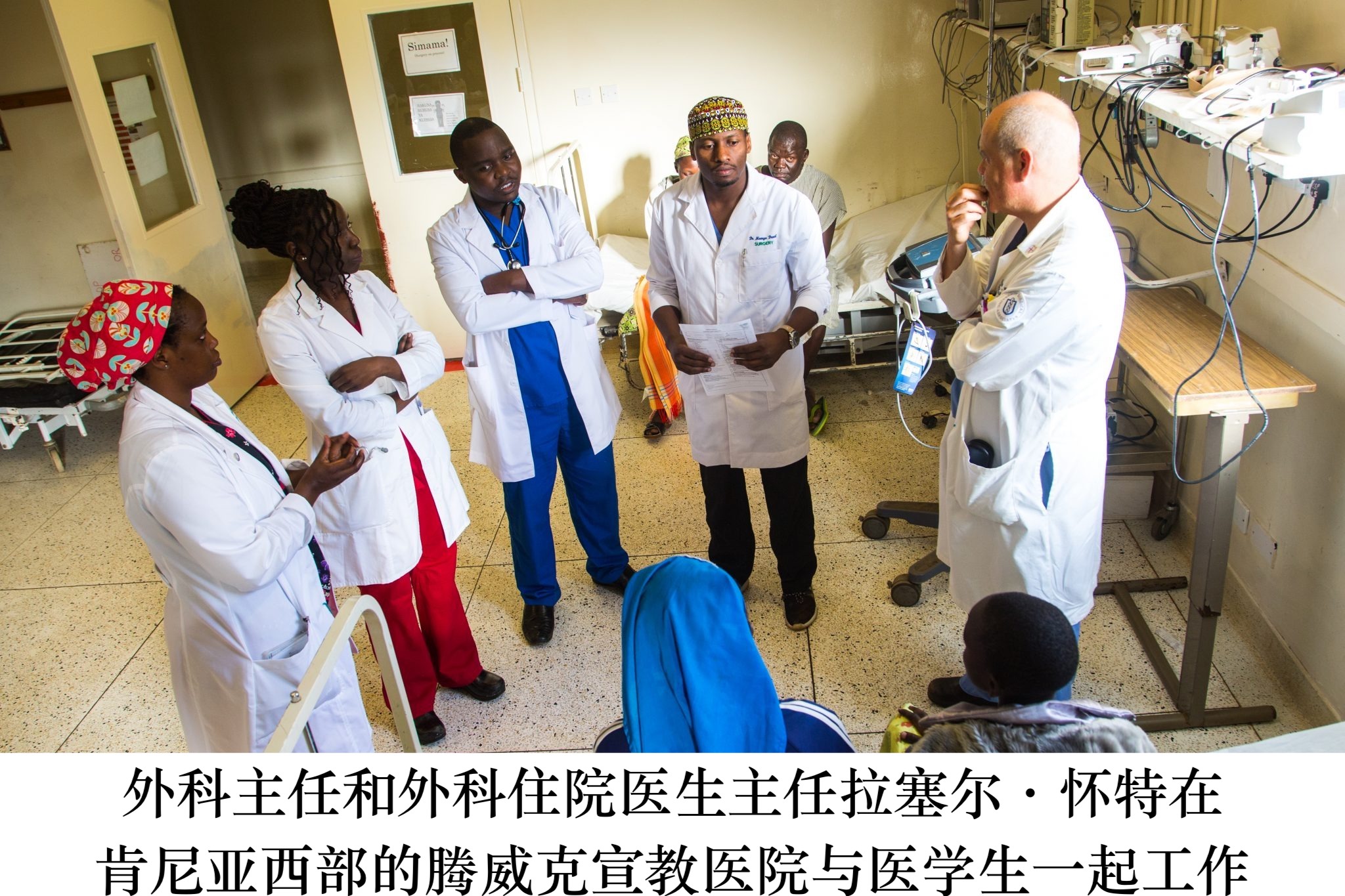

第一位获奖者是布隆迪的13位外科医生之一杰森·菲德(Jason Fader),他正在用这笔钱为他的医院增加床位,建立医疗培训,并改善对腿部骨折的护理——这对一个依赖行走的人群来说是至关重要的。今年,心胸外科医生罗素·怀特(Russell White)将利用这笔钱来培训外科医生,以修复经常因未治疗的链球菌而结疤的心脏瓣膜。

如果菲尔德留在美国,他可能会得到一份高薪工作。他可能会在一个一流的医院中工作,与熟练的同事一起为病人提供广泛的治疗选择。

在非洲农村医疗中,“挑战是巨大的,”他说。“挫败感来自目睹如此多的早期痛苦和死亡,特别是由于潜在的可治疗疾病。‘为什么这个病没有早点诊断出来?’为什么家人花了这么长时间才把病人送到医院?当然,因为他们没有钱。”

他去过医院——尤其是政府办的公立医院——资源严重有限。我们去查房时说,“如果我们有抗生素就好了……”,或者“如果我们有一台X光机就好了……”但这样的话往往会打击公立医院医护人员的士气。

尽管如此,菲尔德的“精力和自律令人难以置信”,现在是AMHF负责项目的副总裁的姆维因迪说。他认识菲尔德已经15年了。“他不是因为无事可做而工作,而是因为他有动力。他所看到的是他在上帝要他去的地方,以及他能产生最大影响的地方。”

“他是我认识的最好的人——一个有着深厚信仰的人,完全有决心通过服事神的儿女来服务上帝,”格森说。“他让你意识到一个人方向正确的话可以取得多大的成就。”

菲尔德的事工以马太福音25章31-46节为基础,即耶稣根据羊和山羊在生活中如何对待“我这弟兄中最小的一个”的故事来对它们进行区分。当他感到灰心时,他总会想到陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》中的一段话: “但我预言,即使在那一刻,当你惊恐地看到,尽管你做了所有的努力,你不仅没有接近你的目标,而且似乎离它越来越远,在那一刻,我向你预言,你将突然达到你的目标,并将清楚地看到在你头上的主奇妙的大能,祂一直都在爱你,一直都在秘密地引导你。”这是书中一个角色告诉另一个的话。

菲尔德为他所看到的美好果效而感到鼓舞。

他说:“教会医院真正由当地教会网络拥有并嵌入其中,由其信仰承诺和教会机构负责,并有一个更高的目标,指向真正的盼望和喜乐——这是改善系统的必要特征。这些机构,像任何人类企业一样,并不完美,但通常存在纠正错误和改进的机制,就像教会本身一样。”

菲尔德说,宣教医院和医生的怜悯坚持是“一个强有力的见证”。“我们的合作伙伴为大诫命以及大使命做出了贡献。许多人在未得之地或未得群体中宣教。这些医疗设施培养员工的基督信仰。他们向所有人展示了基督的爱和怜悯,而这个世界往往缺乏简单的怜悯。”

译:DeepL;校:SMH。原文刊载于福音联盟英文网站:The Friendship That Battled the Prosperity Gospel to Treat Africa's HIV Crisis.